大阪・関西万博2025の日本館は、開催前から大きな期待を背負っていた。

日本らしさ、技術力、文化的メッセージ──

あらゆる要素を代表する存在だったからだ。

会期中は完成度の高い展示として評価される一方で、

万博が終わった今、改めて思い返すと

「強く記憶に残っているか?」と自問したくなる人も多いだろう。

本記事では、日本館を持ち上げも否定もせず、

万博後の視点から冷静に振り返り、

なぜ評価が分かれたのか、そして次の博覧会に何を残したのかを整理していく。

日本館は“完成度が高い展示”だったのは確か

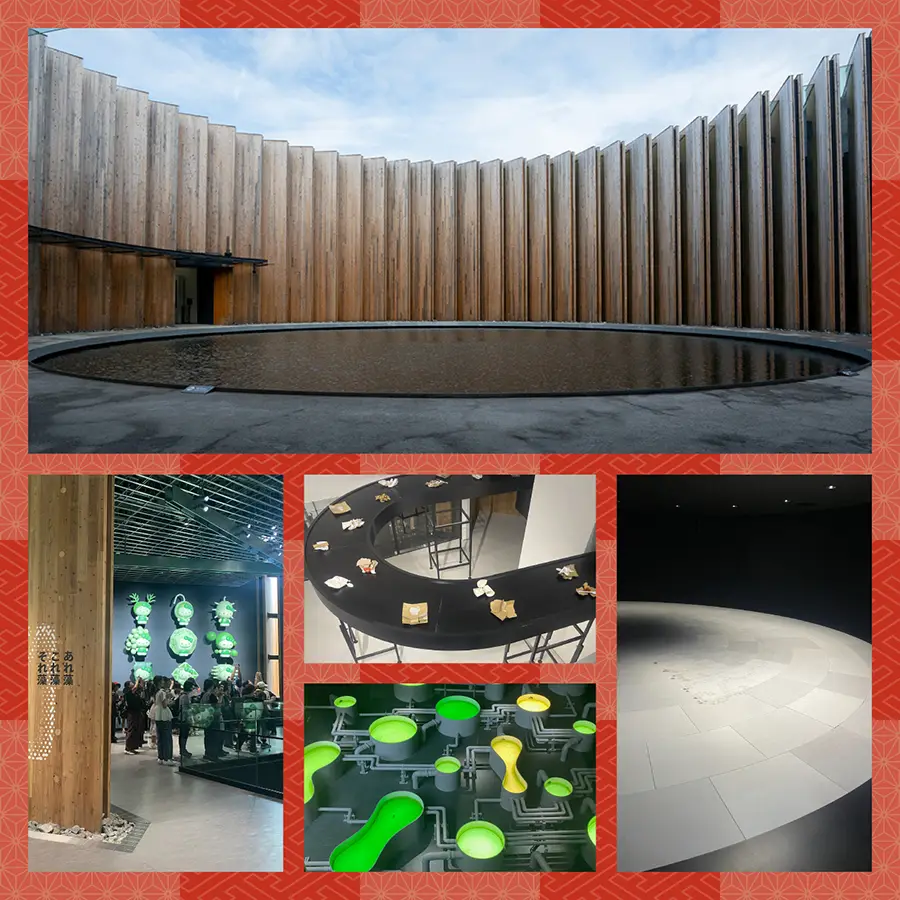

日本館は、位置的にも導線上でも万博の中心的存在だった。

建築自体の存在感もあり、屋外から見える外観は非常に整っていた。

内部展示では、

- 大型スクリーンによる映像演出

- 日本の産業・文化の歴史的文脈

- 未来技術のデモンストレーション

といった情報が豊富に提供されていた。

特に映像は美しく、内容も充実していたため、

その“完成度の高さ”は来場者の評価を集めた。

なぜ日本館は“正解を提示する展示”に見えたのか

日本館の展示は非常に丁寧で、テーマも明確だった。

来場者は「日本とはこういう国だ」というストーリーを一貫して受け取る。

これは一方で、

**「押しつけられた感じ」**にもつながりやすかった。

例として、

- 展示解説が文章主導

- 映像が説明中心

- 体験が情報消費に近い

という特徴は、日本館に限らず

「正解が用意された展示」に共通するパターンでもある。

この種の展示は、その場では納得感があるものの、

後から記憶として残る余白が少ない。

結果として、

「すごかった」けど、後で思い返しにくい

という評価につながった可能性がある。

派手さではなく、記憶に残る余白はあったか

日本館にも“静かな記憶”を育む瞬間はある。

例えば、

- 伝統工芸の職人技を間近で見られるゾーン

- 観客が自ら参加する仕掛けではないが

周囲の空気が落ち着いている空間

こうした部分は、

脳の処理スピードが落ちてゆっくり味わえるため、

あとから思い出されやすい。

これは、派手な演出とは別の

**感情の“余韻”**を残すタイプの展示だ。

海外パビリオンと比べて見えた日本館の特徴

海外パビリオンの中には、

- アメリカ館

- 中国館

- 北欧館・バルト館

など、さまざまなアプローチがあった。

特に北欧館やバルト館の展示は

「説明しすぎず余白を残す」タイプが多く、

あとから思い出されるケースが多かった。

(この傾向はこちらの記事で詳述した通り)

一方で、アメリカ館や中国館は

大規模マルチメディア演出でその場の没入感は高いものの、

体験がその場で完結しやすい構造でもあった。

この対比で見ると、日本館は

「整理された情報の洪水」の中に、

静かな余白と強いメッセージが混在していた、

という評価ができる。

横浜園芸博で日本館的アプローチはどう活きるか

横浜園芸博は、

植物・自然・季節を主役に据えたテーマ性のイベントだ。

そこでは「情報を理解すること」が主目的ではなく、

- 体感

- 感じる

- 空間と時間の共有

という種類の展示が強く評価される。

この点で、日本館の展示の中にあった

**「余韻を大切にする空間創り」**や

**「押しつけない情報提示」**の要素は、

これからの博覧会設計にとても重要になる。

あとから思い返したくなる展示とは何か

ここまで見てきたように、

パビリオンや展示の印象が残るかどうかは、

- 一瞬の驚きより

- 余韻、余白、滞在しやすさ

という条件と密接に関係する。

これは、建築や動線設計とも深くつながる。

(関連記事)

万博会場は歩きやすかったのか?夢洲で分かった動線の差

まとめ

日本館は「学び」も「体験」も高い展示だった

しかし…

完成度が高すぎる展示は、

その場で評価されやすい反面、

後から思い返されにくいという面も持っている。

これは日本館の弱点ではなく、

「展示のあり方」を考える上で、

非常に重要な気づきだ。

次の横浜園芸博では、

この認識を踏まえた

- 余白をつくる展示

- 考えさせる体験

- 立ち止まって味わえる空間

が、より重要になっていくだろう。